Washington Vor dem Obersten Gerichtshof in den USA landen Fälle, die die ganze Nation erregen – und für die die Politik keine Lösung findet. Die Richterinnen und Richter werden auf Lebenszeit ernannt. Im Kongress und im Weißen Haus wird Politik gemacht – und im Supreme Court Geschichte.

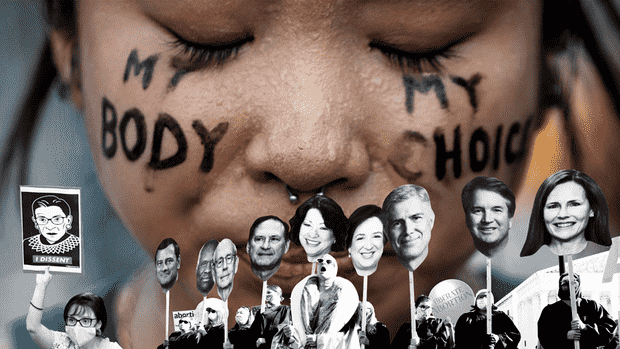

Eines dieser geschichtsträchtigen Urteile fiel in der vergangenen Woche, als der Supreme Court das verfassungsgemäße Recht auf Abtreibungen außer Kraft setzte.

Alle drei von Ex-Präsident Donald Trump nominierten Richter – Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh – stimmten für einen Sturz von „Roe versus Wade“, jenem Urteil, das vor knapp 50 Jahren Schwangerschaftsabbrüche in den USA legalisierte. Künftig sollen die Bundesstaaten allein darüber entscheiden, die „reproduktiven Rechte“ amerikanischer Frauen werden grundlegend beschnitten. Das ungeborene Leben wird damit künftig als höherwertiger erachtet als das der Frau, die nicht gebären will, kann oder aus medizinischen Gründen sollte.

Was für Millionen Menschen ein Schock war, stellt für Amerikas Konservative einen Lebenstraum dar. Er wäre nicht erfüllt worden ohne Coney Barrett, die Richterin, die Trump nur wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen 2020 für den Supreme Court nominierte. Erst ihre Ernennung zementierte die konservative Mehrheit im neunköpfigen Supreme Court, wahrscheinlich auf Jahrzehnte. Ohne ihre Stimme hätte „Roe v. Wade“ womöglich überlebt, denn der Oberste Gerichtshof war in der Abtreibungsfrage gespalten.

Die Fromme aus dem Mittleren Westen

Coney Barrett polarisiert, seit sie auf der obersten Richterbank sitzt: Ihr Aufstieg in einer Männerdomäne war Durchbruch und Affront zugleich. Sie ist mit 50 Jahren die jüngste Richterin aller Zeiten, siebenfache Mutter, katholisch. Von ihren Anhängern wird sie als Bewahrerin traditioneller Werte gefeiert. Ausgerechnet sie, die Fromme aus dem Mittleren Westen, rückte auf den Platz der verstorbenen Ruth Bader Ginsburg, die linke Feministinnen für ihre Vision einer geschlechtergerechten Gesellschaft feierten. Keine Diskriminierung in Beruf und Bildung, Lohngleichheit, der legale und sichere Zugang zu Abtreibungen – Bader Ginsburg war die juristische Verkörperung dieser Werte.

Top-Jobs des Tages

Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden.

Coney Barrett steht für das Gegenmodell: Sie gilt als fortschritts- und frauenfeindlich. Bader Ginsburg und Coney Barrett repräsentieren zwei Seiten eines Kulturkampfs, der seit den Siebzigerjahren zwischen konservativen und linken Frauen in den USA geführt und jetzt neu ausgefochten wird.

Doch wer Amy Coney Barrett auf die Rolle der willfährigen Komplizin einer rechtsreligiösen Agenda reduzieren will, wird ihr nicht gerecht. Bei ihren Anhörungen im Senat brach sie das Klischee der Gehorsamen von der Mädchenschule, die sie als Jugendliche besucht hat. Zwischen Clorox-Wischtüchern und Pumpspendern mit Antiseptikum, die Pandemie war damals noch in ihren Anfängen, erklärte sich Coney Barrett selbstbewusst vor dem Justizausschuss.

Die konservative Richterin ist eine Ikone der „Pro-Life“-Bewegung.

(Foto: Reuters)

Im Raum SH-216 unweit der weltberühmten Kongresskuppel wurden schon viele prominente Figuren der amerikanischen Politik befragt, von Irakkrieg-Kommandeur David Petraeus bis zu Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Coney Barrett fiel aus der Reihe, sie nahm sich Zeit zum Antworten, schien in sich zu ruhen. Mit Perlenkette und in fuchsiafarbenem Kostüm antwortete sie souverän auf unzählige Fragen, im Publikum saßen ihr Mann und ihre Kinder.

Glaubwürdiger als jeder Mann

Auch der Vorwurf mancher ihrer Gegner, der Supreme Court sei von der religiösen Rechten „gekapert“ worden, führt in die Irre. Dass unter Trump ein Schwung konservativer Richter ins Amt kam, geschah auf legaler Grundlage, nichts daran war unrechtmäßig. Allerdings spielten die Republikaner kein Fair Play, als sie Coney Barretts Berufung im Eiltempo durchzogen. Bader Ginsburg hatte auf ihrem Sterbebett den „glühenden Wunsch“ geäußert, nicht vor der Vereidigung eines neuen Präsidenten ersetzt zu werden.

Trump hingegen nominierte Coney Barrett, noch bevor Bader Ginsburg unter der Erde lag. Nur wenige Jahre zuvor hatten die Republikaner einen Kandidaten von Barack Obama mit dem vorgeschobenen Argument blockiert, dass sich das Prozedere im Wahljahr nicht gehöre.

Für die Debatte um Abtreibungen war allein Coney Barretts Berufung eine Zäsur. Ihr Einzug in den Supreme Court gab Konservativen berechtigte Hoffnung, dass Schwangerschaftsabbrüche bald immens erschwert werden würden. Im linken Lager wiederum machte man sich zum ersten Mal seit den Siebzigern Sorgen, dass die reproduktive Freiheit ernsthaft in Gefahr sein könnte. „Nach Roe hatten Feministinnen die Abtreibungsfrage als erledigt betrachtet“, schreibt die Geschichtsprofessorin Marjorie J. Spruill. Sie lagen falsch.

Der Kampf um Abtreibungen verlagert sich nun in die Bundesstaaten oder könnte erneut vor dem Supreme Court landen. Coney Barrett sitzt dabei nicht nur am Hebel der Macht, sondern lenkt auch den öffentlichen Deutungskampf – allein durch ihre Existenz. Als Frau bringt sie eine andere Glaubwürdigkeit mit als jeder Mann, und konservative Aktivistinnen in der Anti-Abtreibungs-Bewegung sehen Coney Barrett als ihre Verbündete.

In vielerlei Hinsicht war bereits der Tumult um den Richter Brett Kavanaugh ein Vorgeschmack auf das, was die USA noch erwarten würden. Trumps zweiter Kandidat für den Supreme Court, der Amerikas konservative Wertewende einläutete: Der Supreme Court hat vor Kurzem nicht nur das Abtreibungsrecht gekippt, sondern auch das Wahlrecht verschärft und das Waffenrecht gelockert.

Befürworterinnen des Abtreibungsrechts brechen in Tränen aus.

(Foto: Bloomberg)

Kavanaugh wurde 2018 von Trump nominiert – und von der Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford beschuldigt, zu Highschool-Zeiten über sie hergefallen zu sein. Die Proteste für und gegen Kavanaugh entblößten eine Spaltung der Frauenbewegung, die bis heute anhält, trotz der #MeToo-Welle ein Jahr zuvor, trotz der „Women’s Marches“.

Aktivistinnen aus dem Pro-Kavanaugh-Lager stammten aus einem hervorragend organisierten Block, der eine lautstarke Allianz mit Trump und seinem Kandidaten schmiedete. Gruppen wie „Concerned Women for America“, „Tea Party Patriots“ oder „Faith and Action“ schlossen sich zusammen, mieteten einen blutroten Bus, ließen ihn mit gigantischen Buchstaben bekleben („Women for Kavanaugh“) und tourten durchs Land.

Die Protagonistinnen, die für Kavanaughs Ernennung kämpften, sind dieselben, die wenig später den Kampf gegen Abtreibung vorantrieben.

Frauen führen Anti-Abtreibungs-Verbände

In den vergangenen Jahren konzentrierten sich alle konservativen Verbände – die allermeisten von ihnen mit Frauen an der Spitze – auf den Kampf gegen Abtreibung. Wer die Anführerinnen der Bewegung begleitete, konnte die Euphorie, die Radikalisierung spüren. „Ihr Einfluss ist extrem“, sagt die Historikerin Mary Ziegler, die zur Geschichte der Reproduktionsrechte forscht. „Es gibt historisch betrachtet keine vergleichbare Welle.“ Ohne diese Interessengruppen wäre es nicht so weit gekommen, dass „Roe v. Wade“ überhaupt zur Disposition steht.

Jetzt hat das Urteil des Supreme Courts eine landesweite Kettenreaktion ausgelöst. Mehr als 20 republikanisch geführte Staaten kündigten noch am selben Tag, an dem „Roe v. Wade“ rückgängig gemacht wurde, schärfere Gesetze an. Bislang haben alle 50 Staaten mindestens eine Abtreibungsklinik, damit dürfte es bald vorbei sein. Frauen wären dann gezwungen, für einen Abbruch Hunderte von Kilometern zu reisen. Mit anderen Worten: Der Zugang zur Abtreibung wird fast ausschließlich davon abhängen, wo eine Person lebt.

Demonstrationen gegen strengere Abtreibungsgesetze in den USA

Weltweit geht der Trend eher dahin, den Zugang zu Abbrüchen zu erweitern, als ihn einzuschränken, die USA gehen einen Sonderweg. Dabei sind in keinem anderen westlichen Industrieland die Bedingungen für das Kinderkriegen so schlecht wie in den USA. Die Müttersterblichkeitsrate ist unter den reichen Nationen die höchste. Es gibt keinen gesetzlichen Mutterschutz, die Betreuung kostet ein Vermögen. Anders als in Westeuropa sind Gesundheitsversorgung, bezahlbare Empfängnisverhütung und das soziale Netz ein schlechter Witz. Nirgendwo sonst gilt so sehr wie hier: Mutter werden und ökonomisch abgesichert sein, das ist ein Privileg für wenige.

Aber selbst die beste Kampagne von „Pro Choice“-Aktivisten wird die „Pro Life“-Bewegung niemals überzeugen. Das Schlagwort „reproductive freedom“ ist in diesen Kreisen ein Hohn, spart es doch aus ihrer Sicht aus, was ein Abbruch in der Realität eben auch bedeutet: dass er einem beginnenden Leben ein Ende setzt. Dass mehr als die Hälfte der Abtreibungen inzwischen per Tablette stattfinden, was suggerieren kann: Abbrüche sind kein „big deal“, ein schneller Gang zum Arzt, mehr nicht.

Dass Föten, die nach der 15. Woche entfernt werden, im Uterus zerteilt werden müssen, dass sie dann schon Schmerz empfinden und die Stimme der Mutter erkennen können. Und dass Abtreibungen deshalb auch eine ethische Komponente haben und nicht nur reine Privatsache sind.

Amy Coney Barrett ist „die Auserwählte“

Auch die öffentliche Meinung zum Thema ist längst nicht eindeutig „pro choice“. Die allermeisten Amerikaner sind in Umfragen zwar der Meinung, dass Abtreibung legal sein sollte, zumindest im früheren Stadium der Schwangerschaft. Ein totales Verbot findet nur bei einem kleinen Teil Anklang. Doch gleichzeitig ist eine klare Mehrheit offen für Einschränkungen, vor allem, wenn es um Abtreibung im zweiten Trimester geht. Das ermöglichte die Rechtslage in den USA bisher.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis „Roe v. Wade“ ins Wanken geraten würde, gab selbst Ruth Bader Ginsburg Anfang der Neunziger zu. Sie sollte recht behalten, wie das jüngste Urteil des Supreme Courts zeigt. „Roe v. Wade“ war zu angreifbar, um dem Widerstand der Abtreibungsgegner standzuhalten. Coney Barrett machte die Kehrtwende schließlich möglich.

Öffentlich wehrt sich die Richterin gegen die Erwartung, ihre Entscheidungen seien von persönlichen Motiven getrieben. Doch offenbar kann sie ihre Lebenserfahrungen nicht außen vor lassen. Bei den ersten Anhörungen zum Abtreibungsrecht rückte Coney Barrett die Möglichkeit von Adoptionen in den Mittelpunkt ihrer Fragen. Sie und ihr Mann Jesse haben zwei Kinder aus einem Waisenhaus in Haiti adoptiert.

Ihre Tochter Vivian kam als unterernährtes, 14 Monate altes Baby in das Haus der Barretts nach South Bend im Bundesstaat Indiana, ihren Sohn John Peter adoptierten sie nach dem Erdbeben von 2010. Die Schwangerschaft selbst, hörte man aus Coney Barretts Fragen heraus, sei für die Mutter eine vorübergehende Belastung – die Last der Elternschaft aber könne man anders lösen als durch Abbrüche.

Eine Frau, die an oberster Stelle gegen Schwangerschaftsabbrüche eintritt, sendet das Signal: Die „Pro Life“-Bewegung kann sich nicht irren.

In diesen bemerkenswerten Momenten der Anhörungen brach nicht nur die Einzelmeinung einer Richterin durch, sondern eine Haltung, die tief im konservativen Katholizismus verwurzelt ist. Coney Barrett sei nicht „irgendeine Konservative“, schreibt die Journalistin Linda Greenhouse, die den Supreme Court beobachtet. In ihrem Buch über Coney Barrett nennt sie die Richterin „die Auserwählte“, nicht nur wegen ihres Glaubens, sondern auch wegen ihrer Biografie, die für eine Frau in dieser Position äußerst ungewöhnlich ist.

So ist Coney Barrett derzeit die einzige Richterin am Supreme Court, die keine Eliteuni wie Harvard oder Yale besucht hat, sondern die katholische Hochschule Notre Dame im republikanischen Indiana, an der sie später auch lehrte. Sie wuchs in einer Großfamilie auf, als ältestes von sieben Kindern. Die mächtigste Konservative der USA ist schon allein wegen ihrer Herkunft Vorbild einer ganzen Bewegung, sie fungiert als Fürsprecherin der traditionellen Familie im Herzen der USA. Sie ist eine Ikone für Konservative, die es so noch nie gab. Eine Frau, die an oberster Stelle gegen Schwangerschaftsabbrüche eintritt, sendet das Signal: Die „Pro Life“-Bewegung kann sich nicht irren.

Gleichzeitig bricht ihre Biografie mit Klischees, die man mit einer konservativen Frau verbindet. Verkörpert Coney Barrett nicht in vielerlei Hinsicht gesellschaftlichen Fortschritt, Unabhängigkeit der Frau, Selbstbestimmung? „Alles, was Jungs können, können Mädchen besser“, habe sie von ihrem Vater gelernt. „Als ich aufs College ging, kam mir nie in den Sinn, dass irgendjemand Mädchen für weniger fähig halten würde als Jungen“, sagte sie einmal. Ähnlich wie ihre linke Vorgängerin Bader Ginsburg betont Coney Barrett, wie wichtig ein Partner sei, der Kinderbetreuung nicht als alleinige Frauensache betrachte. Als ihre Karriere blühte, fing ihr Mann an, „den größten Teil des Kochens und Einkaufens zu erledigen“.

Die wahre Gleichberechtigung?

Konservative Frauen spielen das Narrativ der Karrierefrau mit Traditionsbewusstsein verstärkt aus, seit Coney Barrett auf der Bildfläche erschienen ist. Ihr neuer Stolz zeigt sich zum Beispiel darin, dass sie Argumente aus dem linken Lager gezielt nutzen. Plumpe Abgrenzung, so der Eindruck, war einmal – inzwischen geht es um strategische Kriegsführung. Immer häufiger wird das Argument vorgebracht, dass Männer mehr in die Pflicht genommen werden müssten und dass Gleichberechtigung eben auch heiße, gemeinsam Verantwortung für ein Kind zu übernehmen, das zunächst nicht gewollt war, selbst unter schwierigsten Umständen.

Anti-Abtreibungs-Gruppen haben ihre Überzeugungsarbeit angepasst, indem sie „self care“ für den eigenen Körper stärker in den Fokus rücken. Sexuell aktive Frauen müssten gut darüber Bescheid wissen, welche Risiken und Chancen in ihren reproduktiven Fähigkeiten liegen – von hormonellen Verhütungsmitteln über Empfängnis bis zur Geburt.

Auch im Zuge des Supreme-Court-Urteils gab es ein Novum. Zum ersten Mal wurde auf Klägerseite argumentiert, dass die ökonomische Sicherheit von Frauen das Recht auf legale Abbrüche überflüssig mache. „Frauen haben ihren eigenen Weg gefunden, um in ihrem Berufs- und Privatleben eine bessere Balance zu erreichen“, heißt es in der Klageschrift, die „Roe v. Wade“ zu Fall brachte. Die Logik dahinter: Je mehr Frauen sozial, wirtschaftlich und politisch aufsteigen, desto weniger sei der breite Zugang zu Abtreibung notwendig.

Oder, überspitzt gesagt: Je mehr Frauen das von Linken vorangetriebene Ideal der Vereinbarkeit erreichen, desto seltener müssen Abtreibung vorgenommen werden. 240 Akademikerinnen, Expertinnen und „Pro Life“-Organisationen – allesamt Frauen – reichten eine Schrift mit dieser Argumentation ein.

Die Realität in den USA sieht anders aus. Frauen an der Macht sind rar, Millionen Mütter leben in Armut. Viele Abtreibungsgegnerinnen in den USA sprechen aus einer privilegierten Position heraus und müssten im Fall einer Schwangerschaft keine Existenzängste haben. Doch das Selbstbewusstsein und der Einfluss dieser konservativen Frauen sind mächtige Instrumente.

Das „Pro Choice“-Lager habe „die Kräfte der Anti-Abtreibungs-Bewegung unterschätzt“, sagt Forscherin Ziegler. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks, wo Länder wie Polen restriktive Gesetze installieren, sei der Kampf um Schwangerschaftsabbrüche noch lange nicht vorbei. „Das, was in den USA geschieht, kann jederzeit auch in Europa passieren.“

Der Text ist ein Auszug aus dem Buch „Guns n“ Rosé – Konservative Frauen erobern die USA“, das im September im Christoph H. Links Verlag erscheint.

Mehr: Supreme Court kippt liberales Abtreibungsrecht – Demokraten tragen Mitschuld an Urteil