Am 18. Mai 1944 eroberten alliierte Truppen nach vier Monaten erbitterter Kämpfe Monte Cassino in Italien, das für seine historische Abtei auf einem Hügel berühmt ist. Die Soldaten des französischen Expeditionskorps haben sich im Kampf um diesen Schlüsselpunkt der deutschen Verteidigungslinie besonders hervorgetan. Doch ihre militärischen Ehren werden nun durch Vorwürfe wegen Kriegsverbrechen getrübt.

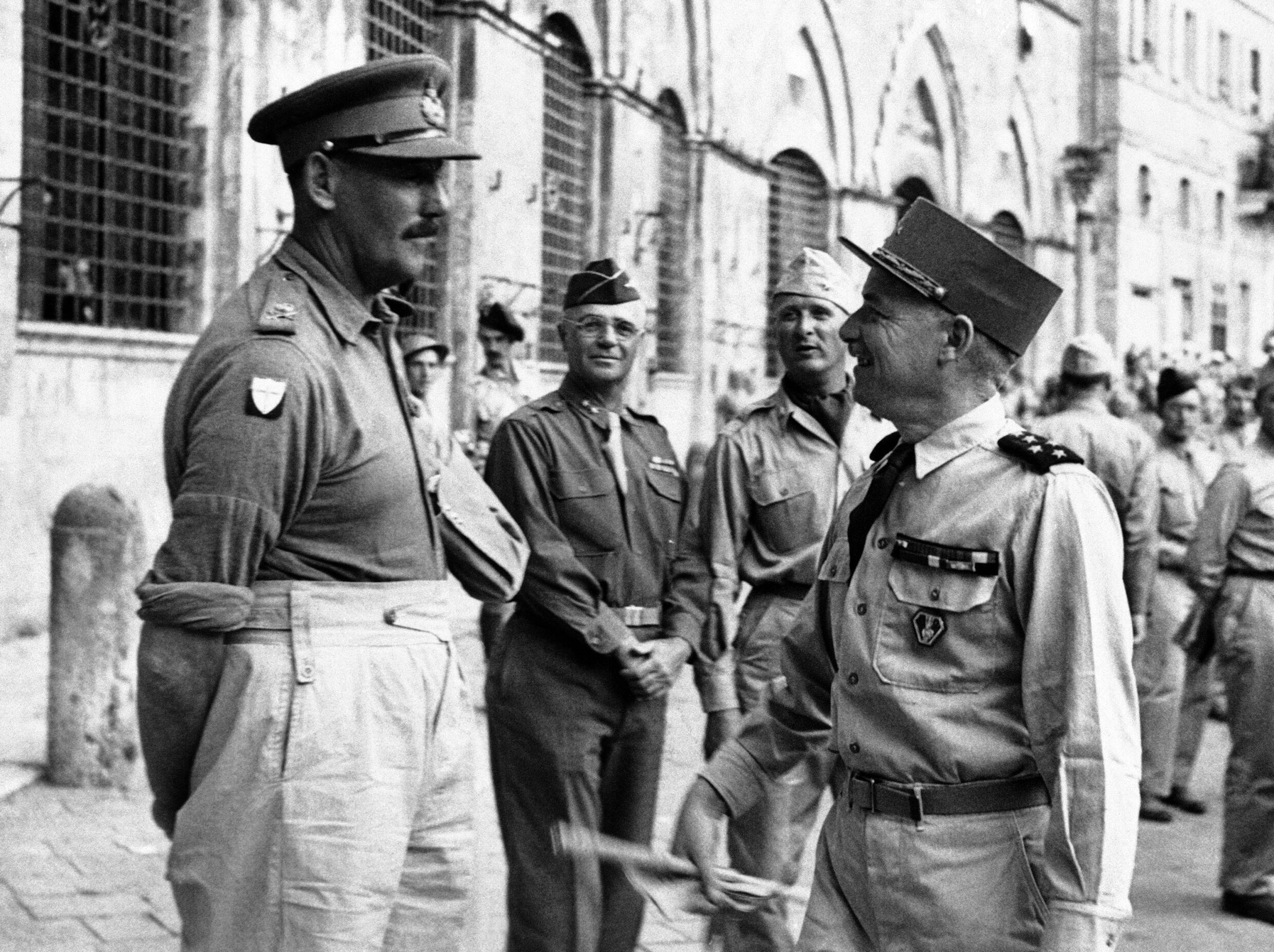

„Garigliano ist ein großer Sieg … Frankreich wird es eines Tages erfahren. Sie wird es verstehen.“ Am Abend seiner Abreise aus Italien im August 1944 richtete der französische General Alphonse Juin diese Worte an seine Offiziere und betonte, wie entscheidend die Überquerung des Flusses Garigliano durch seine Männer für die Alliierten gewesen sei. Dank dieses Durchbruchs konnten die Deutschen Monte Cassino nach vier Monaten intensiver Kämpfe endgültig verlassen. Der Weg nach Rom war endlich frei. Aber 80 Jahre später haben sich General Juins tief empfundene Gefühle nicht erfüllt. Der italienische Wahlkampf ist nach und nach aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden.

Nach den Landungen in Sizilien und Kalabrien im September 1943 waren die alliierten Streitkräfte in Italien festgefahren. Die Deutschen hielten stand, geschützt durch die Gustav-Linie, die sich über 150 km über die italienische Halbinsel erstreckte und den Weg nach Rom versperrte.

„Monte Cassino war eines der Bollwerke im Verteidigungssystem der deutschen Armeen. Es war ein wichtiger Beobachtungspunkt, der es ihnen ermöglichte, alliierte Angriffe abzuwehren“, erklärt die Historikerin Julie Le Gac. „Die Alliierten versuchten mit allen möglichen Mitteln, diese Linie zu durchbrechen, mit Angriffswellen, die mit Stellungskriegen verglichen wurden. Es wurde als „Verdun des Zweiten Weltkriegs“ bezeichnet.“

„Eine der brillantesten militärischen Leistungen des Krieges“

Zwischen Januar und Mai 1944 wurden Monte Cassino und die Verteidigungsanlagen der Gustav-Linie viermal von alliierten Streitkräften angegriffen. Frankreich stellte Truppen des französischen Expeditionskorps (CEF) zur Verfügung, das aus Einheiten der afrikanischen Armee, Kolonialtruppen und freien französischen Streitkräften bestand. „Sechzig Prozent dieser Armee bestanden aus Kolonialsoldaten, hauptsächlich Nordafrikanern – Algeriern und Marokkanern, aber auch Tunesiern“, erklärt Le Gac, Autor von „Vaincre sans gloire: le corps expéditionnaire français en Italie“ („Sieg ohne Ruhm: Das französische Expeditionskorps in Italien“).

Diese Soldaten hatten bereits Anfang 1944 mit Auszeichnung gekämpft. „Das 4. Regiment der tunesischen Schützen führte eine der brillantesten Militäraktionen des Krieges durch, auf Kosten enormer Verluste“, schrieb General Charles de Gaulle in seinen Memoiren. Nach heftigen Kämpfen zwischen dem 25. Januar und dem 1. Februar eroberte das Regiment das Belvedere-Plateau bei Monte Cassino. Trotz dieses Sieges blieb die Gustav-Linie intakt. General Juin entwickelte daraufhin eine mutige Strategie und beschloss, seinen Angriff über das Aurunci-Gebirge zu starten, das für die Deutschen als unpassierbar galt.

Sein Angriffsmanöver stützte sich auf die Gebirgskampffähigkeiten der Soldaten aus Nordafrika, insbesondere der marokkanischen „Goumiers“, wie die Soldaten genannt wurden, die an unwegsames Gelände gewöhnt waren. „Das waren wirklich Ziegenpfade. Es gelang ihnen, Divisionen mit ihrer gesamten Ausrüstung und Maschinengewehren auf Maultieren über diese Wege zu bringen. Diese Männer waren Bergspezialisten. Es war ein außergewöhnlicher Coup von General Juin, den ich für den größten französischen Militärstrategen des Krieges halte“, sagt der Historiker Jean-Christophe Notin, zu dessen Büchern u. a La Campagne d’Italie 1943-1945 („Der Italien-Feldzug, 1943–1945“).

Zehntausend Goumiers drangen in die Aurunci-Berge ein und beseitigten innerhalb von drei Wochen die verschanzten deutschen Einheiten, was schließlich einen Vormarsch in Richtung der italienischen Hauptstadt ermöglichte.

„Die Franzosen und vor allem die Marokkaner kämpften erbittert und nutzten jeden Erfolg aus, indem sie sofort alle verfügbaren Kräfte auf die verwundbarsten Punkte konzentrierten“, schrieb damals der deutsche General Albert Kesselring in seinen Notizbüchern.

Am 4. Juni 1944 marschierten die Alliierten schließlich in Rom ein. Doch dieser Sieg wurde durch die zwei Tage später erfolgte Landung der Alliierten in der Normandie überschattet. „Es markierte die Wiedergeburt der französischen Armeen, wurde aber völlig übersehen. Ich bin mir nicht sicher, ob viele Leute wissen, was Garigliano bedeutet“, sagt Notin.

Massenvergewaltigung

In Italien hingegen ist die Beteiligung des französischen Expeditionskorps noch immer in lebhafter Erinnerung, abgesehen von seinen kriminellen Taten. Ein generisches Wort bezieht sich sogar auf sie: „marokkinatisch“ oder „Taten der Marokkaner“. Gemeint sind die Massenvergewaltigungen französischer Armeesoldaten zwischen April und Juni 1944 in der Region Ciociara südöstlich von Rom. Diese Kriegsverbrechen wurden, wie der Name schon sagt, den marokkanischen Goumiern der CEF zugeschrieben – obwohl nur einer dieser Soldaten später wegen solcher Vorwürfe verurteilt wurde.

Der britische Schriftsteller Norman Lewis, damals Offizier an der Monte-Cassino-Front, beschrieb die Gewalt in seinem 1978 erschienenen Buch „Naples 44“: „Französische Kolonialtruppen sind wieder am Rande der Gewalt. Immer wenn sie eine Stadt oder ein Dorf einnehmen, kommt es zu einer Massenvergewaltigung der Bevölkerung.“ Auch Vittorio De Sicas Film „La Ciociara“ aus dem Jahr 1960 wurde von diesen Ereignissen inspiriert. Eine Adaption von Alberto Moravias Roman und mit Sophia Loren in dem Oscar-prämierten Titel In dieser Rolle wird die Tragödie einer Mutter und ihrer Tochter erzählt, die von marokkanischen Goumiers vergewaltigt wurden.

In ihrem Buch untersucht Le Gac dieses hochsensible Thema. „Das Ausmaß dieser Verbrechen war beträchtlich“, stellt sie fest.

Der Historiker schätzt, dass die CEF während des gesamten Italienfeldzugs zwischen 3.000 und 5.000 Vergewaltigungen begangen hat, wobei diese Zahl unter Forschern umstritten ist. Sie weist darauf hin, dass Frauen in der Vergangenheit und auch heute noch als „Kriegsbeute“ wahrgenommen wurden. Laut Le Gac lassen sich diese Massenvergewaltigungen durch die „extreme Gewalt der Kämpfe“ erklären, die bei den Kombattanten zu psychischen Traumata führt, aber auch durch eine fehlerhafte Befehlskette mit „unzureichender Aufsicht“.

In der italienischen Bevölkerung gab es das Gerücht, General Juin habe seinen Soldaten nach der Schlacht 50 Stunden Urlaub gewährt und ihnen damit grünes Licht für die Jagd auf die örtliche Bevölkerung gegeben. Über eine solche Anordnung konnte jedoch nie ein Beleg gefunden werden, wie Le Gac erklärt: „Nachdem die Kriegsopferverbände behaupteten, eine schriftliche Anordnung gefunden zu haben, stellte sich heraus, dass es sich um eine Fälschung handelte. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei nicht um Befehle, die man schriftlich erteilen würde, und ich glaube auch nicht wirklich daran.“

Wegen dieser sexuellen Gewalttaten wurden 207 CEF-Soldaten vor französische Militärgerichte gestellt. Insgesamt wurden 156 Soldaten verurteilt (87 Marokkaner, 51 Algerier, 12 Franzosen, drei Tunesier, drei aus Madagaskar), aber nur einer von ihnen wurde als marokkanischer Goumier identifiziert.

Für Le Gac könnte dies bedeuten, dass ihnen summarische Gerechtigkeit zuteil wurde. Zusätzlich zu diesen Verurteilungen wurden 28 Soldaten hingerichtet, deren Truppenzugehörigkeit unbekannt ist.

Notin erinnert sich, dass er dieses Thema mit Veteranen des Italienfeldzugs besprochen hat: „Meistens wurden die Schuldigen direkt erschossen oder, noch grausamer, ihnen wurde gesagt, sie sollten die französischen Linien unbewaffnet verlassen und auf die Deutschen zumarschieren.“ So wurden sie getötet.“

Aber Notin glaubt auch, dass die marokkanischen Soldaten bequeme Täter waren. Seiner Meinung nach waren sie bei weitem nicht die einzigen Täter von Gräueltaten und auch Opfer von Rassismus: „Es gab viel Propaganda seitens der Italiener, um die Sieger zu verunglimpfen, indem man sie als unwissende und unhöfliche Männer hinstellte.“ Nach dem Ersten Weltkrieg sei auch in Deutschland eine Propagandakampagne gegen die Präsenz von Soldaten aus den französischen Kolonien im Rheinland gestartet, die in der englischsprachigen Presse als „Black Horror on the Rhine“ bekannt sei, erinnert sich Notin.

Allerdings bestreitet Notin nicht die Realität dieser Massenvergewaltigungen, die er auf 300 bis 1.000 schätzt: „Als ich mein Buch schrieb, fragten mich die Leute, ob ich sicher sei, dass ich darüber sprechen wollte, aber ob ich Tribut zollen wollte.“ Den Kombattanten gegenüber muss man über alle Fakten sprechen. Wenn man sie unerwähnt lässt, ist es so, als ob man sich an ihnen beteiligt hätte und sie gutheißen würde.“

Ausbeutung durch Italiens extreme Rechte

Achtzig Jahre nach den Ereignissen ist das Thema in Italien immer noch umstritten. Im Jahr 2018 wurde im Dorf Pontecorvo in der Nähe von Monte Cassino eine Stele zum Gedenken an 175 im Einsatz gefallene CEF-Soldaten zerstört. Drei Jahre später wurde Papst Franziskus dafür kritisiert, dass er einen französischen Militärfriedhof in Rom besuchte, auf dem 1.200 während des Italienfeldzugs gefallene Soldaten, darunter marokkanische Goumiers, begraben sind.

Frankreich hat fast 1.500 Opfer entschädigt, sich jedoch nicht für die Massenvergewaltigungen entschuldigt. Italiener fordern immer noch Gerechtigkeit, darunter auch Mitglieder der Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate („Nationale Vereinigung der Opfer des Marokkotums“). „Leider sind diese Initiativen stark politisiert“, sagt Camilla Giantomasso, Forscherin an der Universität Rom und Autorin einer Dissertation über die Erinnerung an die Menschheit Marokkanisch. „Es handelt sich um ideologische Vorschläge, die nur bei rechtsextremen Parteien fruchtbaren Boden finden, die afrikanische Truppen als Sündenböcke für das sehen, was passiert ist, während die Verantwortung eigentlich auf die französisch-europäischen Truppen und die Alliierten im Allgemeinen ausgedehnt und im Gesamtkontext verstanden werden sollte.“ der Krieg.”

Im Jahr 2023 brachte Senator Andrea De Priamo, ein Mitglied der Partei „Brüder Italiens“ der rechtsextremen Premierministerin Giorgia Meloni, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines nationalen Gedenktages für Opfer von Kriegsvergewaltigungen ein. Das Gesetz nennt sogar die von Historikern umstrittene Zahl von 60.000 Vergewaltigungsopfern.

„In der Logik rechtsextremer Parteien ist diese Erinnerung besonders nützlich, weil die Verantwortlichen für das Geschehen letztlich immer als ‚Marokkaner‘ identifiziert wurden – also als nicht-westliche People of Color“, sagt Giantomasso. „Sie zögern nicht, dies mit den gegenwärtigen afrikanischen Migranten in Verbindung zu bringen, die in ihren Augen gerade aufgrund ihrer Vergangenheit äußerst gefährlich erscheinen. Obwohl dies eine anachronistische Sichtweise ist und es ihr an historischer Genauigkeit mangelt, findet sie leider bei vielen Menschen Anklang, die sich nicht mit dem befassen wollen, was wirklich passiert ist, und sich auf eine oberflächliche Interpretation des Phänomens beschränken.“

Für Giantomasso sind die Ereignisse immer noch „eine widersprüchliche und schwierige Erinnerung“. Doch wie der kanadische Historiker Matthew Chippin feststellte, der eine Dissertation mit dem Titel „Die Marokkaner in Italien: Eine Studie über sexuelle Gewalt in der Geschichte“ verfasste, werden diese lange vernachlässigten Kriegsverbrechen zunehmend untersucht.

Laut Chippin, einem Forscher von der University of Leeds, handelt es sich um ein komplexes Thema, das viel eingehender untersucht werden muss. Die Ereignisse, die zur Entstehung des Begriffs „Marokchinat“ führten, „betreffen nicht nur Opfer und Aggressoren, sondern zwei marginalisierte Völker.“ Auf der einen Seite gibt es die Italiener, die im Krieg schrecklich gelitten haben, und auf der anderen Seite die Marokkaner, die wie Primitiven behandelt und oft herabgewürdigt wurden.“

Dies wurde aus dem Original ins Französische übersetzt.