Als ich über Will Smiths jüngsten Triumph in einem örtlichen Cinemark und Donald Trumps Aufschwung nach seiner Verurteilung nachdachte, begann ich über das „Filmdenken“ nachzudenken.

Wissen Sie, wir haben uns daran gewöhnt, nach dem Ansehen von Hunderten und Aberhunderten von Mainstream-Filmen, so zu denken wie die Filme. Der wahre Bösewicht ist jemand an der Macht. Jeder zu hübsch, männlich oder weiblich, ist verdächtig. Die Dinge werden schlimmer, viel schlimmer, bevor sie besser werden. Unser Held ist fast immer ein Außenseiter – jemand, der von einem Podest gestoßen, niedergeschlagen und herumgetreten wird, bis zum Ende des zweiten Akts, bevor er triumphierend aufsteigt (z. B. Felsig) oder existentielles Martyrium (Butch Cassidy und Sundance Kid), um unsere Herzen und Gedanken für immer zu gewinnen.

Von unseren Helden, ob real oder im Film, verzeihen wir und erwarten sogar Verfehlungen – eine missglückte Ohrfeige, eine geschmacklose Liaison und alles, was dazu gehört. Im Kinodenken ehren wir die Abtrünnigen, die Underdogs, diejenigen, die von denen über uns gepeinigt werden. Sogar unsere Kumpel-Cops spielen am besten – man denke nur an den Erfolg von Bad Boys: Ride or Die – wenn sie außerhalb des Gesetzes stehen und gegen die Mächtigen (das Imperium!) für das kämpfen, was wir für richtig halten.

Kein Wunder also, dass Smith oder Trump Fans haben, viele sogar, nachdem sie vom Establishment gründlich verprügelt wurden. So denken wir, nachdem wir Generationen lang über den kleinen Tramp, King Kong, Mr. Smith, Hildy Johnson, Joe Gillis, William Powells „Forgotten Man“, Brandos Terry Malloy, Thelma und Louise, Axel Foley, Danny Ocean, Oskar Schindler oder den Jungen, der E.T. rettete, gelacht, geweint, gejubelt und gezittert haben.

Gut ausgebildet in einer populistischen Kunstform, lieben wir die Rebellen, die Konterboxer und diejenigen, die (zumindest vorübergehend) am Boden liegen.

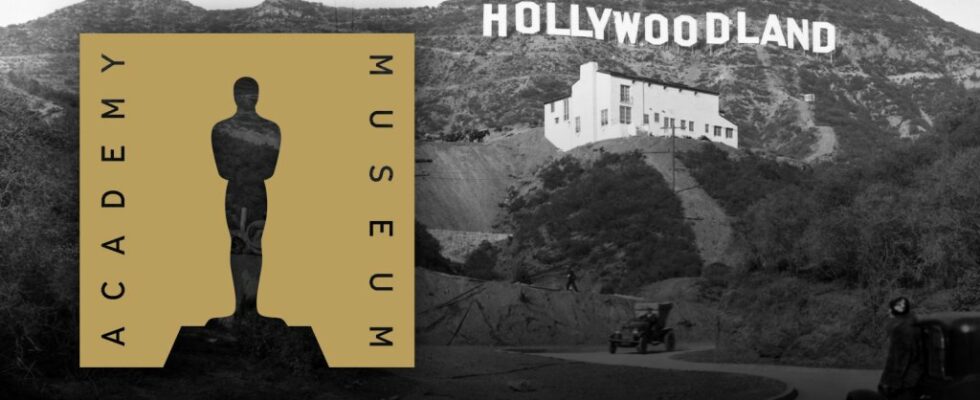

Um es aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, verbrachte ich am Donnerstag eine Stunde damit, die neue Ausstellung zu studieren. Hollywoodland: Jüdische Gründer und die Entstehung einer Filmhauptstadt im Academy Museum of Motion Pictures. Wie versprochen wurden die Wandplakate weitgehend von den bissigen Charakterisierungen der Filmmogule befreit, die vielen frühen Beobachtern als antisemitisch erschienen. „Frauenheld“, „Tyrann“ und „unterdrückende Kontrolle“ sind verschwunden. Harry Cohn hat eine „autoritäre“ Ader und William Fox einen „obsessiven Drang nach Erfolg“, aber an den knappen Beschreibungen der jüdischen Gründer Hollywoods gibt es nicht mehr viel zu bemängeln.

Ein wenig enttäuschend ist, dass der 30-minütige, von Ben Mankiewicz kommentierte Dokumentarfilm, der das Herzstück der (sehr) kompakten Ausstellung bildet, der wahren kulturellen Leistung der Immigrantenmogule Hollywoods so nahe kommt, ohne sie wirklich zu erreichen. Der Film ist dicht, kompetent und recht sympathisch; aber wie eine Vorlesung, die Sie im zweiten Filmstudium vielleicht verschlafen haben, neigt er dazu, seine Punkte hart und mit einer gewissen Wiederholung zu treffen. Die jüdischen Mogule waren größtenteils arme Einwanderer, die von unterdrückerischen sozialen Strukturen im In- und Ausland ausgeschlossen wurden, also schufen sie eine Filmindustrie, die wiederum etwas unterdrückerische Strukturen schuf – Menschen mit dunkler Hautfarbe und Menschen anderen Geschlechts wurden ausgeschlossen –, während sie angeblich eine gesunde und illusorische Welt feierten, in die sich die Juden zu integrieren hofften.

Sehr soziologisch. Aber was der Film größtenteils vermisst, abgesehen von einem Anflug von Leidenschaft in einem Clip von Jimmy Stewart von Capra, der der Macht die Wahrheit sagt, war der instinktive, zutiefst persönliche Drang nach Außenseitertum, Außenseitertum und Populismus, den die Gründer in ihre Filme einfließen ließen. Die Dokumentation erzählt uns, dass Hollywoods Juden größtenteils säkular waren und das Jüdische aus ihren Filmen heraushielten. Vielleicht ist das so. Aber der Grundimpuls amerikanischer Filme – diese Empathie mit denen, die am Boden liegen und ständig darum kämpfen, wieder aufzustehen – ist biblisch. Es ist die Essenz der jüdischen Erfahrung, zurück bis zum Exodus und darüber hinaus. Und ein tiefes Gefühl für Außenseiter, den kleinen Mann, ermöglichte es diesen frühen Mogulen, schnell eine ganze Erzählindustrie aus dem Nichts aufzubauen.

Diese narrative Pose ist nicht nur Juden vorbehalten. Wenn überhaupt, ist sie wahrscheinlich universell und ein Mythos, wie ich vermute, im von George Lucas inspirierten Museum of Narrative Art erklärt wird, das 2025 eröffnet werden soll.

Das Museum der Filmakademie geht im Moment fast zum Kern der Sache und des amerikanischen Films vor. Aber nicht ganz.