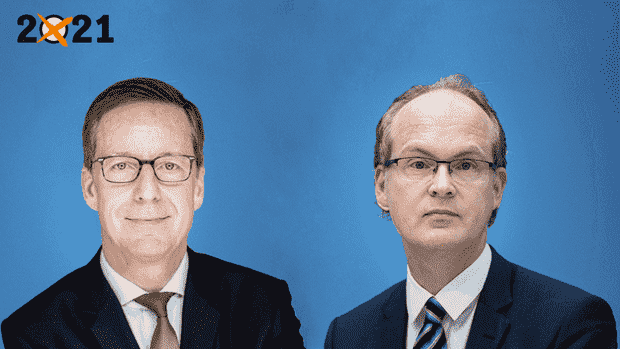

München, Düsseldorf Wahl-Check der Ökonomen: Die Wahlprogramme der Parteien steckten „voller Versprechungen, aber es bleibt völlig unklar, wie das alles finanziert werden soll“, erklärt Professor Sebastian Dullien, 46, von der Hans-Böckler-Stiftung der Gewerkschaften. Wichtige Zukunftsfragen wie Klimaschutz, Europa, Sicherheitspolitik oder Demografie würden höchstens gestreift, kritisiert auch Professor Michael Hüther, 59, vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW): „Der gemeinsame Nenner aller Parteien ist, die negativen Effekte kleinzureden.“

Im Handelsblatt-Streitgespräch liegen die beiden bekannten Wirtschaftswissenschaftler vor allem in der Frage des Mindestlohns weit auseinander. Eine Steigerung in zwei, drei Schritten von 9,60 Euro auf zwölf Euro führe zu einer Vermehrung des Bruttoinlandsprodukts um 50 Milliarden Euro, erklärt Dullien mit Verweis auf eine Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), dessen Wissenschaftlicher Direktor er ist. Zwölf Euro seien der Wert, „mit dem man hinterher nicht in die Altersarmut rutscht“.

IW-Chef Hüther stört sich hingegen daran, „dass politisch einfach so eine neue Zahl aufgerufen wird“, das sei Sache der Mindestlohnkommission. Politik solle nicht „nach Gutdünken vereinbarte Verfahren aushebeln“.

Weitere Themen des Streitgesprächs sind die Wohnungsknappheit, die staatliche Investitionslücke, die von beiden auf knapp eine halbe Billion Euro beziffert wird, sowie Klimaschutz und Digitalisierung.

Top-Jobs des Tages

Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden.

Lesen Sie hier das vollständige Interview:

Herr Dullien, Herr Hüther, die Parteien bieten vor dem Wahlsonntag alle Kraft auf, um von sich zu überzeugen. Eine andere Frage ist: Wurden in diesem Bundestagswahlkampf die richtigen Themen diskutiert?

Michael Hüther: Einige Themen blieben ausgespart. Beispiel: Keiner spricht über die zweifache Investitionslücke. Die privaten Investitionen erreichen nur 94 Prozent des Niveaus vor der Pandemie, und auch der Staat hält sich mit dringend benötigten Ausgaben für die Infrastruktur zurück. Mit der für die Zukunft viel beschworenen Klimaneutralität kann es so nichts werden.

Sebastian Dullien: Die Klimawende und der Abbau des Investitionsstaus werden teuer. Die Wahlprogramme stecken voller Versprechungen, aber es bleibt völlig unklar, wie das alles finanziert werden soll. Die inhaltlichen Themen sind viel zu kurz gekommen. Es ist aber auch zu fragen: Fordern Medien und Zivilgesellschaft den Parteien genügend ab?

Was hilft eine Klimawende in Deutschland, wenn in der Welt weiter große Umweltsünden zu beobachten sind – und die berühmten Kipppunkte immer näher kommen?

Dullien: Deiche müssen wir noch nicht bauen, der Anstieg des Meeresspiegels käme auch in pessimistischsten Projektionen erst später. Gegenwärtig sind fehlende Hochwasser-Rückfangbecken nur ein Beispiel für Schwächen in der Infrastruktur.

Hüther: Beim Thema Klimaschutz wird vieles ausgeblendet, etwas dass China weiter Kohlekraftwerke baut. Von einem internationalen „Klimaclub“ ist leicht zu reden, aber man muss die anderen Länder für eine konstruktive Mitarbeit erst noch gewinnen, am besten zunächst die USA und Kanada.

Mehr Klimaschutz hat etliche Verteilungswirkungen. So verteuern sich bei energetischer Gebäudesanierung die Mieten. Wirft das eine neue soziale Frage auf?

Dullien: Natürlich steigen in diesem Fall die Kosten für den Hausbesitzer, aber was soll da durch die Decke schießen? Eine solche Sanierung spart ja auch Heizkosten. Die Mieten sind schon in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Jetzt kommen solche Herausforderungen hinzu, darauf ist mit kluger Regulierung und Förderung zu antworten.

Hüther: Die Zuteilungsrechte für CO2 verringern sich, der Preis für Kohlenwasserstoff steigt. Das hat Wirkungen auf Mobilität und eben auch auf die Wohnungswirtschaft. Genau das wollen wir ja. Die sozialen Folgen ließen sich mit einer fairen Kompensation auffangen, etwa mit dem Wohngeld. Hierzulande sagen die Linken „Mietendeckel“, eine andere Partei sagt „Benzinpreisdeckel“ – das alles führt nicht weiter.

„Es gibt kein Anrecht, günstig in Berlin-Mitte zu wohnen“

Dullien: Für die Bürger ist der für 2025 erwartete Benzinpreis wichtiger als der Benzinpreis 2022. Kurzfristig sind bei höheren Benzinpreisen kaum Reaktionen zu erwarten – sondern vor allem soziale Verwerfungen, weil viele so schnell ihr Verhalten gar nicht ändern können. Bei Mieten ist es ähnlich. Da braucht man für den Altbestand intelligente Lösungen wie eine Mietpreisbremse. Sonst gibt es bei mehr Nachfrage nach Wohnungen – wie zuletzt in Großstädten – eine massive, leistungslose Umverteilung von Mietern zu Wohnungsbesitzern.

Hüther: Es gibt kein Anrecht, günstig in Berlin-Mitte zu wohnen. Im Vergleich zu anderen Metropolen sind die Preise dort gar nicht so hoch. Bei dem vor dem Bundesverfassungsgericht gescheiterten Mietendeckel ging es letztlich um den Widerstand jener, die in Berlin wohnen, gegen diejenigen, die kommen wollen. Das Problem der Zuzüge wird nur mit mehr Bauen gelöst.

Dullien: Einverstanden, und zwar privat und öffentlich. Aber bis dahin brauchen wir Zwischenlösungen. Das ist wie bei einem Beinbruch: Bis zum Zeitpunkt der Operation hilft Ibuprofen.

Hüther: Berlin erweckt seit Langem den Eindruck, Wohnungen am liebsten verstaatlichen zu wollen. Das ist jetzt auch passiert. Und das führt am Ende zu völlig vermachteten Strukturen. Am Ende helfen nur Investitionen, sonst muss man ewig Ibuprofen nehmen.

Wenn wir über Zukunftspolitik reden – wie groß ist eigentlich die Investitionslücke in Deutschland mittlerweile?

Hüther: Für private Firmen ist das nicht kalkulierbar. Im öffentlichen Sektor kann man sich streiten, ob es 457 Milliarden oder 480 Milliarden Euro sind, auf zehn Jahre gerechnet. Es reicht indes nicht, das einfach nur aufzuschreiben, wenn sich keiner um die Umsetzung kümmert. Das haben wir in der Politik oft genug erlebt. Ein Deutschlandfonds setzte den richtigen Rahmen. Der Bundesfinanzminister ist ja jetzt schon der Herr der Sondertöpfchen.

Dullien: Das kann man rechtlich leicht in einer eigenständigen Gesellschaft machen. Mutmaßlich wäre es aber sauberer, diese Investitionen im Bundeshaushalt auszuweisen. Sie bereichern ja auch Land und Gesellschaft.

Die Spitzenpolitiker stellen im Wahlkampf viele Ausgabenprogramme in Aussicht. Gleichzeitig erklären sie, an der Schuldenbremse und den Maastricht-Kriterien festzuhalten. Wie passt das zusammen?

Hüther: Gar nicht. Das geht schon bei der Tilgung der Corona-Notverschuldung los. Ein Land wie Sachsen-Anhalt wählt dafür drei Jahre, Nordrhein-Westfalen aber 50 Jahre, was völlig richtig ist. In normalen Zeiten kommen auf einen Steuer-Euro rund 1,08 Euro Staatsausgaben. All die im Wahlkampf präsentierten Vorhaben würden zu fast 1,40 Euro führen.

Dullien: Die alten Schuldenregeln sind entstanden, als die Zinsen hoch waren und den Haushalt ernsthaft belasteten. Wenn der Bund sich heute aber zu Negativzinsen verschuldet, zahlt er weniger als die gesamte geliehene Summe zurück, die Gläubiger zahlen freiwillig noch etwas drauf. Die Möglichkeit nicht zu nutzen ist ökonomisch unsinnig. Wir brauchen daher neue Schuldenregeln.

Allerdings ist die Schuldenbremse Teil des Grundgesetzes.

Hüther: Es muss doch erlaubt sein, darüber zu diskutieren, was sich bewährt hat und was nicht. In Europa sehen wir, wie positiv das EU-Next-Generation-Programm wirkt. Es ist für Länder wie Italien hilfreich, dass Brüssel neben dem normalen Haushalt nun ein Investitionsbudget von 750 Milliarden Euro hat, finanziert über Euro-Bonds. Das nimmt Druck von Deutschland. Wir können nicht ständig nur Bedenkenträger sein, der keine Perspektiven für Europa eröffnet.

Dullien: Aus „Next Generation“ könnte man sehr gut einen langfristigen Investitionshaushalt machen. Das verstetigt Politik. Die internationale Debatte über öffentliches Schuldenmachen hat sich längst gedreht. Nur in der deutschen Politik ist das nicht angekommen. Sie hat Angst vor der Reaktion der Bürger.

„Die Konflikte rücken näher“

Hüther: Das ist der lange Schatten der Inflationen des 20. Jahrhunderts. Was mich verwundert: Europa findet in diesem Wahlkampf überhaupt nicht statt. Obwohl Brüssel die wichtigste Entscheidungsplattform ist. Und es ist völlig klar, dass sich Europa stärker selbst um seine Sicherheit kümmern muss. Die Konflikte rücken näher. Eine europäische Verteidigungsunion würde dieses kollektive Gut verbessern.

Dullien: In der Coronakrise hat es eine Renationalisierung der Debatten gegeben. Dabei wäre es wichtig, mit Paris zusammen neue europäische Säulen zu schaffen – für das erste Halbjahr 2022, wenn Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Europa braucht strategische Souveränität, etwa für die nächste Chipgeneration. Bisher werden solche Halbleiter nur in Taiwan und Südkorea hergestellt.

Eine der größten Herausforderungen ist der demografische Trend. Deutschland altert. Stellt sich die Politik darauf adäquat ein?

Hüther: Mich bekümmert, dass die Alterung der deutschen Gesellschaft zu weniger Produktivität führt. Der demografische Trend begrenzt Wachstum, bis 2030 verlieren wir 3,2 Millionen Erwerbstätige. Wir brauchen Beschäftigungsfähigkeit in einem längeren Erwerbsleben – und müssen als Gesellschaft im Jahr mehr arbeiten. Das sind Wachstumspolster für die Zukunft. Doch die Politik will glauben machen, dass wir alle unangestrengt sitzen bleiben könnten.

Dullien: Viel wäre gewonnen, wenn wir Frauen stärker ins Erwerbsleben bringen würden. Gelänge uns das wie in Schweden, hätten wir die Rentenproblematik gelöst.

Was ist mit dem Mindestlohn? SPD und Grüne fordern eine Aufstockung von derzeit 9,60 Euro auf zwölf Euro. Eine wichtige politische Maßnahme?

Dullien: Aus meiner Sicht: ja. Die Einführung des Mindestlohns 2015 hat gut geklappt. Er bewirkt Steigerungen der Produktivität und der Einkommen im Niedriglohnsektor. Ein Plus in zwei, drei Schritten auf zwölf Euro führt nach einer Studie dazu, dass das Bruttoinlandsprodukt um 50 Milliarden steigt, also um 1,5 Prozent. Jobs werden keine abgebaut, und es fallen deutlich mehr Steuern an. Alles gut fürs Wachstum.

Hüther: Dieses Sich-am-eigenen-Schopf-aus-dem-Sumpf-Ziehen funktioniert auch nur in der Münchhausen-Theorie. Ich störe mich daran, dass politisch einfach so eine neue Zahl aufgerufen wird. Das ist Sache der Mindestlohnkommission. Das derzeitige Konstrukt hat seine innere Logik. Aus Sicht der Tarifautonomie war das nicht unheikel, hat sich aber bewährt, und vor allem: Es hat das Thema für beide Seiten befriedet. Warum will man das gefährden?

„Da kann man auch gleich die zwölf Euro vereinbaren“

Dullien: Was hat man damals vor Einführung des Mindestlohns nicht alles befürchtet! 900.000 Arbeitsplätze würden verschwinden. Nichts davon geschah. Und nun gehen die Menschen von den unproduktiven zu den produktiveren Firmen. Das ist mir wichtiger als die Frage, ob man einer Kommission auf die Füße tritt.

Hüther: Eine Studie hat ergeben, dass zwar der Stundenlohn stieg, andererseits aber die Arbeitszeit sank. Deshalb gab es keinen Kosten- und Verdrängungseffekt.

Für Mitte 2022 ist ohnehin verabredet, dass der Mindestlohn auf 10,48 Euro steigt …

Dullien: … da kann man auch gleich die zwölf Euro vereinbaren. Das ist der Wert, mit dem man hinterher nicht in die Altersarmut rutscht. Man könnte jetzt das Niveau im Sinne dieser gesellschaftlichen Bedürfnisse heben und dann die Kommission wieder einsetzen.

Hüther: Generell sollte Politik nicht nach Gutdünken vereinbarte Verfahren aushebeln. Da würde ich keinem mehr raten, in eine solche Kommission einzutreten. Der Mindestlohn ist im Übrigen kein sozialpolitisches Instrument, sondern eine Orientierungsgröße für Tarifgerechtigkeit im Arbeitsmarkt.

Sind andere politische Instrumente wie die Vermögensteuer oder eine reformierte Erbschaftsteuer wichtig, um für einen sozialen Ausgleich zu sorgen?

Dullien: Man hat in Deutschland Spielraum, Vermögen höher zu besteuern. Ich hätte eine Präferenz für die Erbschaftsteuer. Sie ist einfacher zu erheben, man muss nicht andauernd bewerten. Und es handelt sich um leistungsloses Einkommen.

Hüther: Die Vermögensteuer ist bürokratisch und gefährdet die Ertragskraft von Unternehmen. Aber in der Tat könnte man darüber nachdenken, ob die Erbschaftsteuer richtig kalibriert ist. Die Frage ist, wie Betriebsvermögen dabei abzusichern sind.

Wie fit ist der Staat für Zukunftsaufgaben?

Hüther: Es gibt da diese Selbstverständlichkeit, über das Budget zu sagen: „Das Geld fließt ohnehin nicht ab.“ Entweder sind dann die Zahlen des Haushalts Luftnummern, oder die Strukturen und das politische Management stimmen nicht.

Dullien: Die Corona-Zeit hat gezeigt, dass der Staat manches gut gemacht hat, vieles aber sehr schlecht funktionierte. Das folgt aus einer schlechten Verwaltungskultur. Gesundheitsämter geben jetzt noch die Quarantäne-Bescheide für Juni heraus, weil ihre Liste abzuarbeiten ist. Das ist ein dickes Brett.

Hüther: Wir können das nicht mehr in die Verwaltungswissenschaft auslagern. In jeder Krise versagten Bundesbehörden. Nicht mehr haltbar ist übrigens, in Fragen der Digitalisierung, die Autonomie der Kommunen nach Grundgesetzartikel 28, Absatz 2. Sie müssten sich so schnell wie möglich an verbindliche digitale Standards halten.

Modernisierung der Verwaltung als oberstes Gebot für eine neue Bundesregierung?

Hüther: Geld ist nicht alles, aber hier wäre es gut investiert.

Dullien: Viele der Herausforderungen, die vor uns liegen, werden wir nur mit Digitalisierung meistern. Ein Erfolg der Dekarbonisierung ist anders gar nicht vorstellbar.

Und wie soll eine forcierte Digitalisierung gelingen?

Dullien: Ich bin eher skeptisch, ob ein Digitalministerium weiterhilft. Es würde zu lange dauern, es aufzubauen. Vermutlich zwei Jahre würde man durch interne Machtkämpfe verlieren. Wir brauchen eine andere, bessere Art der Regierungsführung.

Hüther: Eine Matrix-Organisation wäre das Richtige. Klimaschutz und Digitalisierung sind Querschnittsthemen, die ganz viele Ministerien betreffen. Das Kanzleramt muss dabei mehr führen als bisher, raus aus der reinen Moderationsrolle. Wie bisher geht es nicht weiter. Man darf die Dinge nicht so treiben lassen, sondern muss mehr Mut haben.

Herr Dullien, Herr Hüther, vielen Dank für das Gespräch.

Mehr: IfW-Chef Gabriel Felbermayr: „Wir erleben eine neue Globalisierung“